当AI诞生开始叩问生命的边界,当人何以为人的焦虑与困惑开始浮现,我们比任何时候都更需要展开一场对生命本质的深度思辨。

4月29日,“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展览在广州博物馆开幕,展览持续至9月7日。

此次展览围绕二十世纪五六十年代广州汉晋墓葬考古成果,精选208件套馆藏文物、手稿和资料,引领观众在百余件器物构筑的奇妙场域中感悟历史更迭下广州先民的生死观,从人间烟火气中读懂中国式生命智慧和生存哲学。

钥匙:何谓镜像?再现汉晋广州烟火人间

步入展厅,出乎记者意料的是首先陈列展示的并不是墓葬文物,而是麦英豪先生主持编写的《广州汉墓》。

策展人霍雨丰向记者解释,从 20 世纪50年代至80年代,以麦英豪先生为代表的广州考古前辈奔走于广州市郊的基建工地之间,抢救发掘地下文物,其中汉晋墓葬占了相当大的比例。

曾两度被评为“全国十大考古新发现”的南越文王墓便是由麦英豪先生担任队长展开考古发掘。

“可以说麦英豪先生几乎见证了广州每一项重要考古发现,正是有了以麦英豪先生为代表的第一代广州考古人开创广州现代考古事业,才有了我们今天这次广州地区展出文物数量最多的汉晋文物临展。”霍雨丰表示,《广州汉墓》作为广州第一本田野考古发掘专刊,至今影响着一代又一代考古人。

如果说麦英豪先生打造了一把钥匙开启广州现代考古事业的开端,如今借由《广州汉墓》这把钥匙,观众得以打开汉晋时期广州的烟火人间。

“何谓人间镜像?镜有放大镜、哈哈镜、万花筒等等,透过它们人们可以看见五彩斑斓的人间景象。而墓葬某种程度上反映的正是扭曲的真实。”广州市博物馆协会会长、广州博物馆馆长吴凌云点明展览名称的意涵。

“人生前贫困,住的是茅草屋,便想去世后能在精致的阁楼里安息。这也提醒我们,不能仅仅根据墓葬情况对墓主人生前状况作出草率判断。”吴凌云以展厅里形制各异的陶屋为例,认为这些墓葬出土文物折射出的正是种种人间真实,这种真实可以跨过时间与当下的人们相通。

通过这些文物,观众可以一步一步走进历史的真实之路。

转角:器物有灵,社会变革中的变与不变

在广州博物馆13.5万件藏品中,墓葬文物是比较特殊的一类,它反映的是古人“事死如事生”的生死观念,反映的是古人的葬俗与人间真实的镜像映射。

霍雨丰表示:“之所以选择汉晋时期,是因为汉晋时期是多元文化形成和发展的重要阶段,这一时期考古发现的墓葬资料极其丰富,生死观念更加深刻。”

在北方战乱动荡、中原人南迁、民族融合加强的多重时代变迁下,透过随葬器物我们可以看到不同民族、不同阶层的社会个体聚居在一起所形成的浓浓烟火气。

在大元岗发现的西汉晚期墓中,一件陶壶盖上刻有“杨本”二字,很可能是墓主姓名。

随着陶壶一起出土的还有一件双耳陶扑满,也就是存钱罐,出土时里面还放有五铢钱四十枚。

陶水田,尽管是平平无奇的一亩三分地,却是古人耕读传家的物质根基与精神向往。

秦汉以来不同民族、不同职业、不同地域和不同阶层的社会群体齐聚番禺城,除了杨本,更多的是隐匿于历史长河,名不见经传的“无名氏”。

但透过精美的玉器、琉璃珠饰、考究的陶器和青铜器,我们可以看到他们身上统一不变的对美好生活的向往与对死后世界充沛的情感想象。

透过文物,不仅反映出两汉时期广州先民的生存哲学和生死观念,他们的精神世界仿佛也变得更加具象化。

彩蛋:透物见人,见生死亦见众生相

展厅内还隐藏了一个“彩蛋”,在按实物还原的一座汉代砖室墓中,墙壁上有一块并不起眼的铭文砖,上面刻着“建初元年七月十四日甲寅治砖”。

霍雨丰向记者介绍,这个汉代墓葬对麦英豪先生来说,对广东成百上千座汉代墓葬来说都属于特殊的存在。

其重要性在于它为广州地区东汉时期墓葬的断代提供了准确的纪年依据,有助于构建更为精确的考古学年代序列。

两汉时期,当中原文化、楚文化与百越习俗交织共生,当海外文明经由海上丝绸之路传入广袤的岭南地区,广州这座城市在南北文化的淬炼交融及中外文明交往中,铸就了开放、包容的精神气质。

当海洋文明与中原文明碰撞交融,匠人用海浪雕琢玛瑙,锻成耳畔星辰。这是来自广州姑娘的心花怒放,也是一次打破禁锢的美学设计。

西村石头岗1号墓出土的玉璧是除南越王墓以外广东唯一一件双身龙纹玉璧。

一件玉璧两重天,匠人巧夺天工,以刀锋为媒,在一片玉色中刻进中原礼法与百越个性的共融共生。

透物见人,见生死亦见众生相。考古学家以严谨笔触勾勒出构筑广州城市精神背后的主体群像:时代涤荡下,我们的祖先将各自的悲喜人生共同熔铸为文明的韧劲,在遵循生死秩序法则中始终抱有对生命的敬重之心。

墓葬是人间镜像。当我们俯瞰广州城,地表街景繁华,地下墓葬静谧延展,地上与地下生死折叠,共同承载厚重的城市文化底蕴。

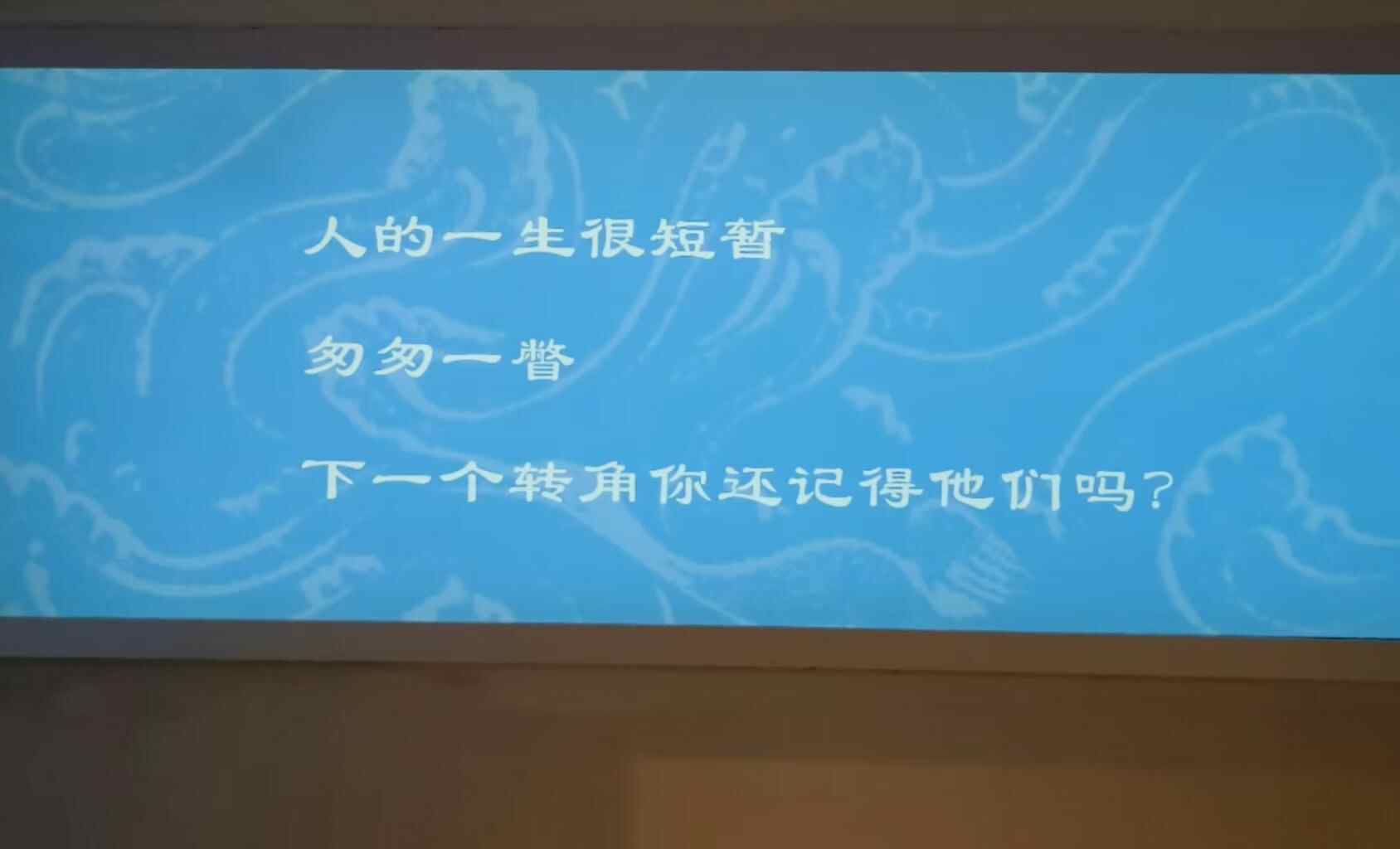

“今人不见古时月,今月曾经照古人。”当我们与两千年前的广州先民共掬珠江水,同沐岭南风时,那些镌刻在陶纹、铜锈间的悲欢故事,正给予当代人源源不断的生命启迪。

文|记者 何文涛 通讯员 常丝茗

视频|记者 何文涛 实习生 胡思婷

图|博物馆供图